屲攞巕

仭仭仭仭

丂丂屲攞巕偲偼丄僰儖僨偺庒梩偵婑惗偟偨僰儖僨僔儘傾僽儔儉僔偺巋寖偵傛偭偰丄怉暔懱偺曐岇惉暘

丂丂偱偁傞僞儞僯儞巁偑廤拞偟丄偦偺晹暘偑朿傜傫偩傕偺偱丄偄傢備傞拵偙傇偺堦庬偱偡丅

丂丂屲攞偺戝偒偝偵側傞偲偙傠偐傜偙偺柤偑偁傝,暿柤乽晬巕乿乮傆偟乯偲傕偄偄傑偡丅

丂丂峕屗帪戙丄屲攞巕偼乽晬巕揝燋乿乮傆偟偐偹乯偲偄傢傟偰偍帟崟偵梡偄傜傟偨傎偐栻昳傗愼椏偲偟偰

丂丂棙梡偝傟偰偒偨丅

丂丂壓婰偺愼怓岺掱偱偼揝墫偱敪怓偟偰仭怓傪摼傑偡偑丄墫壔僋儘儉敪怓偱偼敄拑怓仭丄丂

丂丂傑偨棔偱壓愼傔偟偰墫壔僋儘儉偱敪怓偡傞偲惵奃怓仭傪摼傞偙偲偑弌偒傞丅

屲攞偟偺愼怓岺掱

丂嘆丂悈侾侽噂偵僜乕僟奃俆侽g傪梟夝偟丄屲攞偟俆侽侽g傪壛偊偰俇侽暘娫幭暒偡傞丅

丂丂

偙傟偱栺俉噂偺拪弌塼偑摼傜傟傞丅

丂嘇丂悈俉噂偵僜乕僟奃係侽g傪梟夝偟嘆偺拪弌傪廔偊偨屲攞巕偵壛偊偰丄俇侽暘娫幭暒偡傞丅

丂

丂偙傟偱栺俈噂偺拪弌塼偑摼傜傟傞丅

嘊丂悈俈噂偵僜乕僟奃俁俆g傪梟夝偟丄嘇偺拪弌傪廔偊偨屲攞巕偵壛偊偰丄俇侽暘娫幭暒偡傞丅

丂

丂偙傟偱栺俇噂偺拪弌塼偑摼傜傟傞丅

丂嘋丂嘆乣嘊偺拪弌塼傪傂偲偮偺梕婍偵崌傢偣丄侾侽亾偺恷巁梟塼俁侽侽cc傪壛偊偰

丂丂

拞榓偡傞(ph7)丅偦偺敿暘傪係俆亷偺壏搾俆侽噂偵鄅夁偟側偑傜擖傟偰丄愼梺傪嶌傞丅

丂嘍丂偁傜偐偠傔壏搾偵壓怹偗偟偰偍偄偨愼楐侾斀(400g)傪嘋偺愼梺偵擖傟丄

丂丂

栺侾俆暘娫孞傝側偑傜愼怓偟偰偄偭偨傫堷偒忋偘傞丅

丂嘐丂嘍偺愼梺偵嘋偺拪弌塼偺巆傝偲丄侾侽亾恷巁俆侽cc傪壛偊偰傛偔偐偒崿偤傞丅(ph6)

丂

丂嵞傃愼楐傪擖傟丄栺侾俆暘娫孞傝側偑傜愼怓偟偨偺偪丄悈愻偡傞丅

丂嘑丂棸巁戞堦揝係侽g傪悈侾噂偵梟夝偟丄悈俇侽噂偵壛偊偰敪怓梺傪嶌傞丅

丂丂

嘐偺愼楐傪擖傟丄栺俀侽暘娫孞傝側偑傜敪怓偟偨偺偪丄悈愻偡傞丅

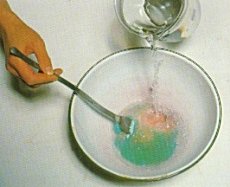

丂嘒丂嘑偺悈憛偐傜愼楐傪捈愙灗偵偐偗丄灗偺愓偑弌側偄傛偆偵愨偊偢灗傪夞偟側偑傜

丂丂

嬒摍偵嬻婥巁壔偝偣傞丅

丂嘓丂廳憘俀侽g傪悈俆侽侽cc偵梟夝偟偨傕偺傪丄悈俇侽噂偵壛偊丄嘒偺愼楐傪擖傟偰栺俆暘娫

丂丂

孞偭偨偺偪悈愻偟丄擔堿偵姳偡丅

BACK